Tubi di calore – Parte I: dallo spazio al condizionamento dell’aria

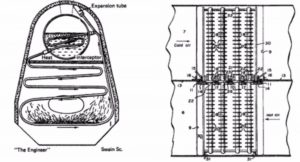

Un tubo di calore, o meglio conosciuto come Heat Pipe, è un componente che presenta un’elevata capacità di trasferire calore. L’iniziale formulazione del concetto di Heat Pipe è rintracciabile nei brevetti depositati, nella metà del 1800, a nome di A.M. Perkins and J. Perkins. Questi brevetti riguardavano un componente chiamato tubo di Perkins che permetteva il trasferimento del calore da una fornace ad un bollitore, con o senza cambiamento di fase. Un esempio del tubo di Perkins è riportato in Figura 1 (sinistra). Nella stessa Figura 1, è anche riportato un sistema brevettato da F.W. Gay (1929), nel quale erano posti alcun tubi verticali dove l’evaporatore era posizionato al di sotto del condensatore.

Figura 1: Tubo di Perkins (sinistra) e scambiatore di calore a termosifone brevettato da F.W. Gay (destra).

Questi componenti, chiamati termosifoni, posero le basi per il successivo sviluppo di quelle che noi abitualmente chiamiamo Heat Pipes.

Figura 2: Confronto fra la configurazione a termosifone (sinistra) e quella della Heat Pipe (destra).

Per poter comprendere come lavora una Heat Pipe, è utile descrivere qual’ è il principio di funzionamento di un termosifone; facendo riferimento alla Figura 2, in questo componente, una piccola quantità di acqua viene collocata in un tubo sigillato dopo aver eliminato tutta l’aria contenuta. Se la parte inferiore del tubo è riscaldata, il liquido evaporerà e il vapore si muoverà verso la parte fredda dove verrà condensato. Il liquido condensato ritornerà all’evaporatore per gravità. L’ovvio limite del funzionamento di un termosifone è che, per permettere al condensato di ritornare, per gravità, all’evaporatore, quest’ultimo deve essere necessariamente collocato nel punto più basso, altrimenti il sistema non può lavorare.

Con riferimento alla Figura 2 (destra), il concetto di termosifone è stato superato da quello di Heat Pipe nella quale una struttura capillare, chiamata con il termine anglosassone wick, è utilizzata per promuovere il deflusso del liquido dal condensatore all’evaporatore, invece di fare affidamento alla sola gravità per assicurare il ritorno del liquido all’evaporatore. Questo tipo di componente può lavorare in qualsiasi orientamento e l’evaporatore non deve essere necessariamente posto al di sotto del condensatore. L’idea di utilizzare una struttura capillare come parte di un sistema bifase passivo capace di trasferire elevate quantità di calore con una piccolissima caduta di temperatura è da attribuire a Gauler (1944). In una successiva pubblicazione, Groover et al. (1964) presentarono i risultati delle loro ricerche e utilizzarono per la prima volta il termine Heat Pipe per descrivere: “un sistema ingegneristico sinergico che è equivalente ad un materiale avente una conducibilità termica superiore a quella di ogni metallo conosciuto” (“synergetic engineering structure which is equivalent to a material having a thermal conductivity greatly exceeding that of any known metal”).

Da quel momento, le Heat Pipes sono state impiegate in numerose applicazioni che spaziano dal controllo della temperatura dello strato di permafrost al di sotto dell’Alaska pipeline al controllo termico delle superfici ottiche nelle navicelle spaziali, dal recupero di energia al raffreddamento di componenti elettronici, dal controllo termico di reattori nucleari al condizionamento dell’aria e al recupero termico.

Dato che il funzionamento di una Heat Pipe si basa sull’evaporazione e sulla condensazione del fluido operativo, la sua selezione è un fattore importante nel suo dimensionamento. Molta attenzione deve essere dedicata al campo di temperature operative del fluido in modo che risulti compatibile con l’applicazione stessa. La maggior parte delle applicazioni (controllo termico di componenti elettronici e altri sistemi) necessitano di fluidi operativi con temperature di ebollizione comprese fra 250 K e 375 K; ci sono però delle Heat Pipes che operano a temperature criogeniche (tra 5 K e 100 K) o Heat Pipes che utilizzano metalli liquidi come fluidi operativi (tra 750 K e 5000 K).

Lasciando la descrizione dei principi fondamentali di funzionamento delle Heat Pipes e dei loro limiti ad una newsletter dedicata, appare interessante evidenziare i più importanti vantaggi offerti da questo tipo di sistema passivo di scambio termico.

Il primo vantaggio è, senza dubbio, rappresentato dal fatto che operando secondo un ciclo bifase chiuso, la capacità di trasferire calore delle Heat Pipes può essere molti ordini di grandezza maggiore di quella del miglior conduttore solido. Secondariamente, l’aumento del flusso termico all’evaporatore comporta un incremento della quantità di liquido vaporizzato senza che vi sia un aumento della temperatura operativa. Quindi, le Heat Pipes possono funzionare come un componente quasi isotermo, facendo fronte alla variabilità del carico termico con una conseguente variazione della quantità di liquido vaporizzato mantenendo pressochè costante la temperatura della sorgente termica. Inoltre, le regioni dell’Heat Pipe dedicate all’evaporatore e al condensatore sono indipendenti; per questa ragione, l’area dove viene asportato il calore può avere dimensioni e forma differenti da quella dove lo stesso calore viene ceduto. Infine, ultimo ma non meno importante, il tempo di risposta di una Heat Pipe è notevolmente inferiore a quello degli altri sistemi e non dipende dalla lunghezza.

Concludendo, le elevate caratteristiche di scambio termico, la capacità di mantenere costante la temperatura di evaporazione a differenti livelli di flusso termico e la diversità e indipendenza delle dimensioni dell’evaporatore e del condensatore, fanno sì che le Heat Pipes siano impiegate in molteplici situazioni, anche estreme.

Una delle più note applicazioni delle Heat Pipes è quella che è stata implementata in Alaska (Trans-Alaska Pipeline), dove questi componenti sono utilizzati per mantenere in condizioni stazionarie lo strato di permafrost attorno ai supporti verticali del condotto principale.

Figura 3: Differenti applicazioni delle Heat Pipes: raffreddamento di elettronica (sinistra) e ponte riscaldato con Heat Pipes in Virginia, USA (destra).

Oggigiorno, come mostrato in Figura 3 (sinistra) la più comune applicazione delle Heat Pipes è quella per il controllo termico dei componenti elettronici. Tuttavia, un’inaspettata alternativa è quella riportata in Figura 3 (destra); in questo caso, un sistema ibrido che coinvolge un unità di riscaldamento a glicole etilenico, fornisce il calore agli evaporatori di un sistema di Heat Pipes che attraversano il ponte riscaldandolo per prevenire la formazione di ghiaccio e permettere lo scioglimento della neve. Il sistema passivo installato nel ponte è costituito da 241 Heat Pipes inclinate di lunghezza 12 m e diametro interno 13 mm. Sono stati testati differenti fluidi: R123, R134a, etanolo e ammoniaca.

La Figura 4 mostra altri tre esempi; partendo dal primo a sinistra, il disegno riporta il primo utilizzo delle Heat Pipes per il controllo termico di un satellite (GEOS-B), lanciato dalla base aerea di Vanderburd nel 1968. Lo scopo delle due Heat Pipes di alluminio era di minimizzare le differenze di temperatura tra i diversi transponders del satellite.

Figura 4: Heat pipes utilizzate nel satellite GEOS-B (sinistra), scambiatore di calore a Heat Pipes (centro), ricevitore solare a Heat Pipe (destra).

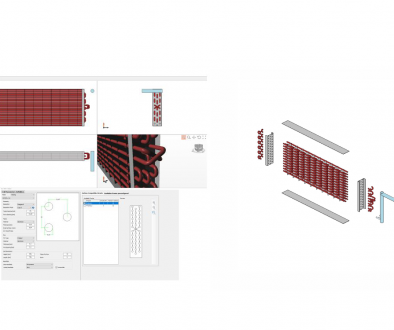

La seconda immagine al centro della Figura 4, mostra un esempio di scambiatore di calore che può essere impiegato nel condizionamento dell’aria e nella refrigerazione. Il fascio di tubi di calore può essere posto verticalmente o orizzontalmente con l’evaporatore al di sotto del condensatore. L’applicazione di questi scambiatori di calore riguarda principalmente il recupero di calore in differenti campi, inclusi il condizionamento dell’aria e diversi processi industriali. Infine, l’ultima immagine della Figura 4, riporta un ricevitore solare a Heat Pipe che è attualmente oggetto di grande interesse per il suo futuro inserimento nei sistemi per l’utilizzo di energia solare.

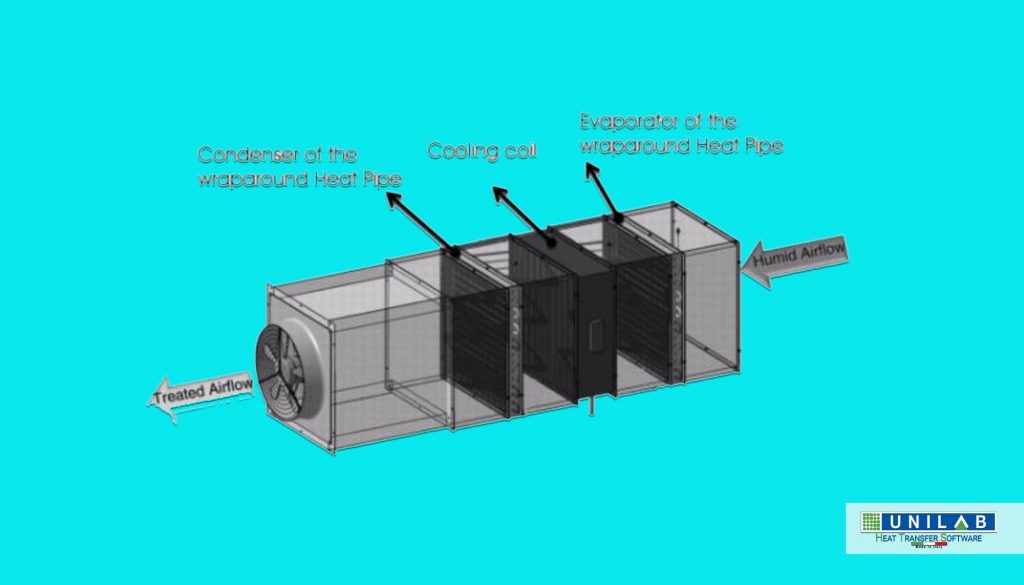

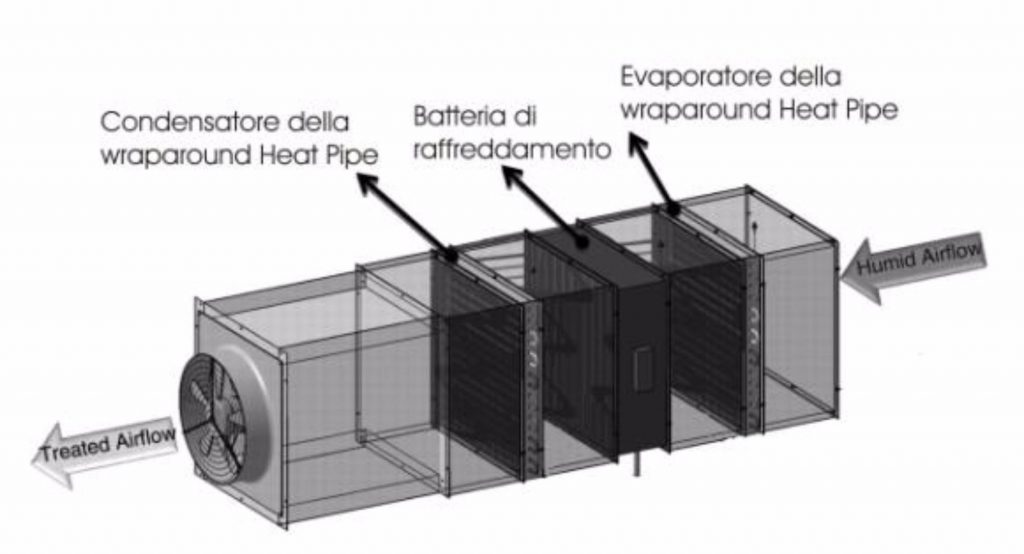

Recentemente, le Heat Pipes sono state proposte nella configurazione avvolta (in inglese wraparound) e utilizzate nel condizionamento dell’aria. Questo tipo di Heat Pipes si ottengono piegando “ad U” un tradizionale scambiatore a pacco alettato. Come mostrato in Figura 5, lo scambiatore piegato “ad U” inserito nel sistema di raffrescamento dell’aria, può trasferire il calore dall’aria calda esterna a monte della batteria di raffreddamento e deumidificazione, a quella deumidificata e fredda a valle dello stesso.

Figura 5: Esempio di applicazione della Heat Pipe in configurazione wraparound.

Dopo questa breve trattazione, possiamo affermare che le applicazioni delle Heat Pipes coprono molti campi della tecnica, alcune volte inaspettati ma che si rivelano sempre utili. Le loro ottime caratteristiche le rendono un’affidabile via per far fronte alle sempre più difficili sfide del condizionamento dell’aria e della refrigerazione.

Bibliografia

- G.P. Paterson, An introduction to heat pipes. Modeling, Testing, and Applications, Ed. John Wiley and Sons, 1994, New York, USA.

- D. Reay, P. Kew, Heat Pipes – Theory, Design and Applications, 5th ed., Ed. Elsevier, 2006, Burlington, MA , USA

Argomenti correlati

- Tubi di Calore (Heat Pipes) – Parte I: principi di funzionamento

- Wraparound Heat Pipes per la climatizzazione