La progettazione del più semplice e affidabile elemento di laminazione: il tubo capillare

Tutti i cicli frigoriferi a compressione di vapore hanno bisogno di un organo di riduzione della pressione che garantisca, in funzione del carico, il giusto passaggio del refrigerante dalla zona di alta a quella di bassa pressione. Il tubo capillare è molto popolare nei piccoli sistemi a singolo evaporatore, come frigoriferi domestici e freezers, deumidificatori e climatizzatori d’aria. Il tubo capillare può essere utilizzato anche in sistemi di più elevata potenza, come i condizionatori d’aria fino a 35 kW.

Il tubo capillare è generalmente costituito da un pezzo di tubo di rame di piccolo diametro interno. Quando questo è utilizzato per controllare il deflusso del refrigerante, connette l’uscita del condensatore all’ingresso dell’evaporatore. Il termine capillare è inesatto perché, sebbene il diametro interno del tubo sia piccolo, è sempre troppo largo per generare delle forze capillari.

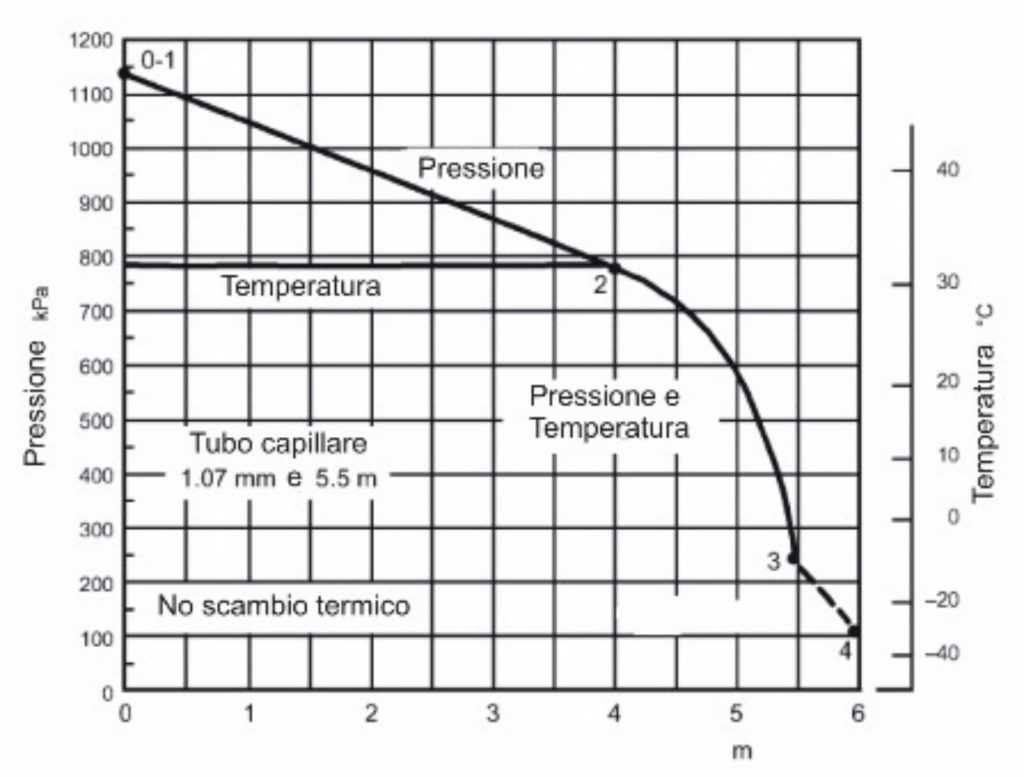

Un tubo capillare elabora liquido molto più facilmente rispetto al vapore perché quest’ultimo presenta un volume più elevato; si può quindi considerare come una valvola dosatrice. Quando un tubo capillare è dimensionato per garantire il determinato flusso di refrigerante, il liquido chiude l’ingresso. Se il sistema si sbilancia, un po’ di vapore (vapore non condensato) entra nel capillare. Questo vapore riduce considerabilmente la portata di refrigerante, con il conseguente aumento della pressione di condensazione, che consente il sottoraffreddamento del liquido che riprende ad alimentare il tubo capillare. Il risultato è l’aumento della portata elaborata dallo stesso tubo capillare. Se dimensionato correttamente per la particolare applicazione, il tubo capillare compensa automaticamente le variazioni di carico e fornisce un’accettabile performance del sistema in un limitato campo di condizioni operative. È importante sottolineare che la condizione comune è quella di avere liquido sottoraffreddato all’ingresso dell’organo di laminazione. In queste condizioni, la distribuzione della pressione lungo il tubo è simile a quella mostrata in Figura 1. All’ingresso del tubo, tratto 0-1, dato che il fluido è in fase liquida, è presente una piccola perdita di carico.

Dal punto 1 al punto 2, la perdita di carico è lineare. Nella porzione del tubo 0-1-2, il refrigerante è sempre in fase liquida; la prima bolla si forma nel punto 2. Da qui e fino alla fine del tubo, la perdita di carico non è più lineare e la perdita per unità di lunghezza aumenta man mano che ci si avvicina all’uscita. In questa parte, le fasi liquida e vapore coesistono e la percentuale di vapore aumenta nella direzione di deflusso; in molti casi, una significativa perdita di carico avviene tra la fine del tubo e l’ingresso all’evaporatore.

La temperatura è costante nella prima porzione di tubo 0-1-2. Nel punto 2, la pressione raggiunge quella di saturazione a questa temperatura. Un’ulteriore perdita di carico dopo il punto 2 è accompagnata da una corrispondente diminuzione della temperatura di saturazione. Come conseguenza, le linee della pressione e della temperatura di saturazione coincidono dal punto 2 fino alla fine del tubo. Il punto 2, dove la prima bolla si forma è chiamato in inglese “bubble point”, letteralmente “punto di bolla”. La porzione di tubo precedente è chiamata “lunghezza in fase liquida”, “liquid length”, mentre quella che segue è la “lunghezza bifase”, “two-phase length”. La portata di refrigerante aumenta sempre all’aumentare della pressione in ingresso al tubo capillare. La portata aumenta anche al diminuire della pressione esterna fino a un valore critico, al di sotto del quale non cambia più (“choked flow”, deflusso critico). La Figura 1 mostra proprio il caso in cui la pressione all’uscita del capillare abbia raggiunto il valore critico (punto 3), che è maggiore della pressione esterna (punto 4), che può considerarsi la condizione di normale attività.

Figura 1: Distribuzione della temperatura e della pressione in un tipico tubo capillare

Secondo quanto proposto dal manuale ASHRAE Handbook (2006), ci sono due metodi per selezionare o dimensionare un tubo capillare: uno utilizza dei diagrammi, mentre il secondo permette un calcolo analitico. Lo scopo di queste pagine è quello di fornire una breve descrizione di entrambi i metodi, mostrando degli esempi di selezione/dimensionamento.

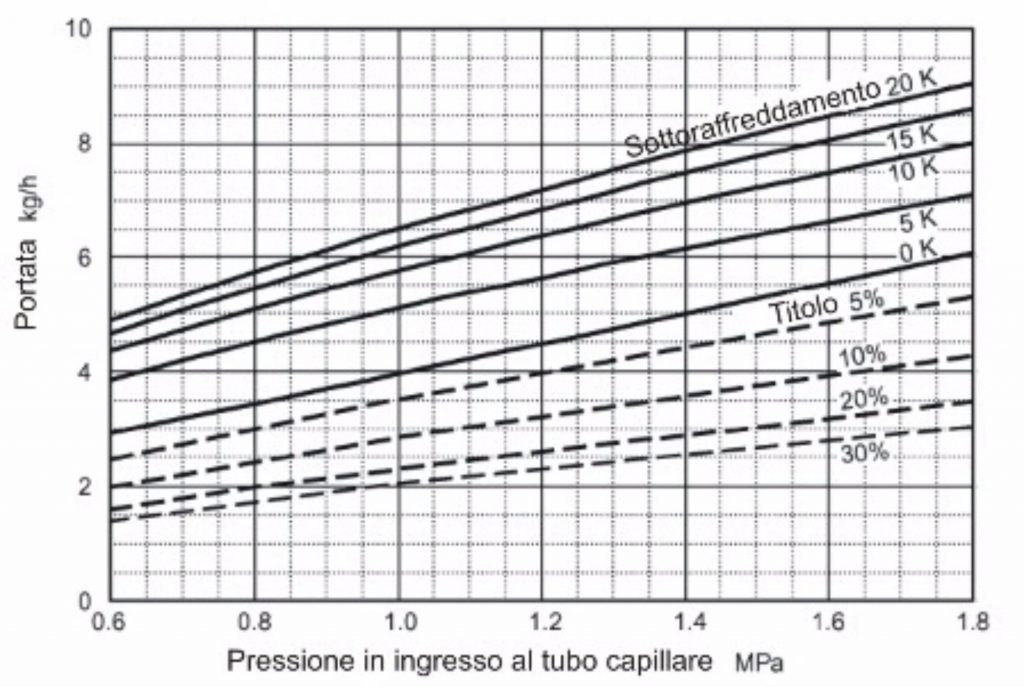

Figura 2: Portata di massa per il capillare di riferimento. L= 3.3 m e d= 0.86. Fluido R134a

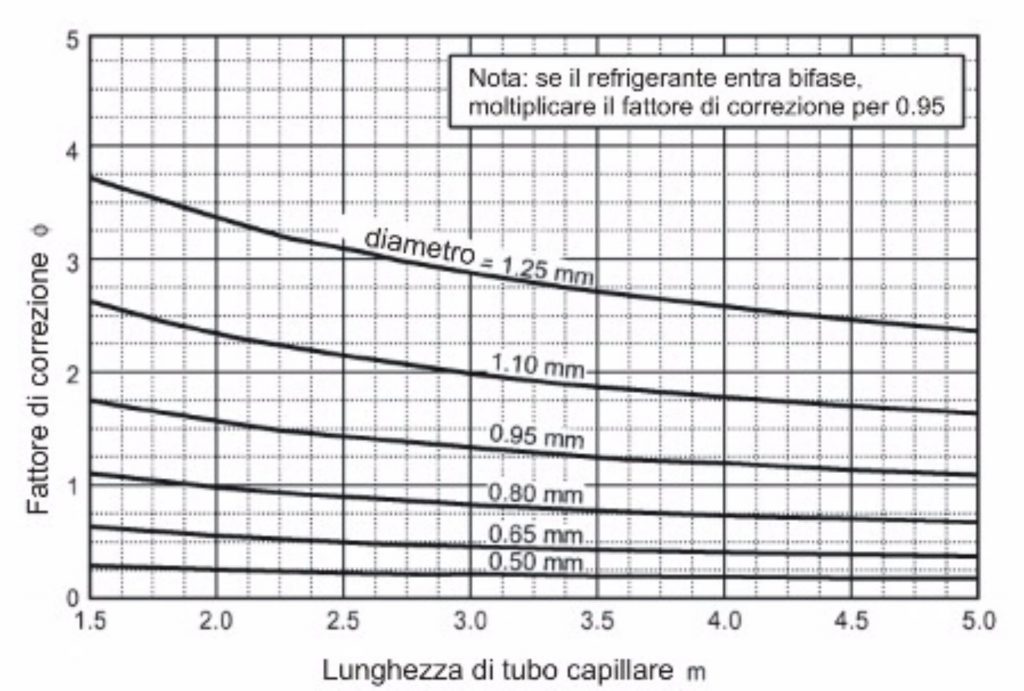

Figura 3: Fattore di correzione della portata per R134a sia per condizioni di liquido sottoraffreddato che per fluido bifase.

I due diagrammi sono utilizzati come segue: per determinate condizioni di pressione in ingresso e livello di sottoraffreddamento/titolo di vapore, dalla Figura 2 è possibile determinare la portata di R134a elaborata dal capillare di riferimento; successivamente, il fattore di correzione è ottenuto dal diagramma di Figura 3. La portata di refrigerante elaborata è data dal prodotto di quella di riferimento e del fattore di correzione.

Per esempio, considerando una pressione in ingresso di 16 bar e un sottoraffreddamento di 15 K, la portata di riferimento è 8 kg/h (Figura 2); quindi, per un capillare lungo 3 m, di diametro interno d=1.1 m, il fattore di correzione è 2 (Figura 3). La portata garantita da questo tubo capillare è pari a 16 kg/h. Differentemente, se fossero necessari 24 kg/h di R134a, dobbiamo selezionare un tubo capillare con un fattore di correzione pari a 3, il quale, secondo Figura 3, è lungo 2.625 m e di diametro d=1.25 mm. Il manuale ASHRAE Handbook riporta anche i diagrammi per R410A e R22.

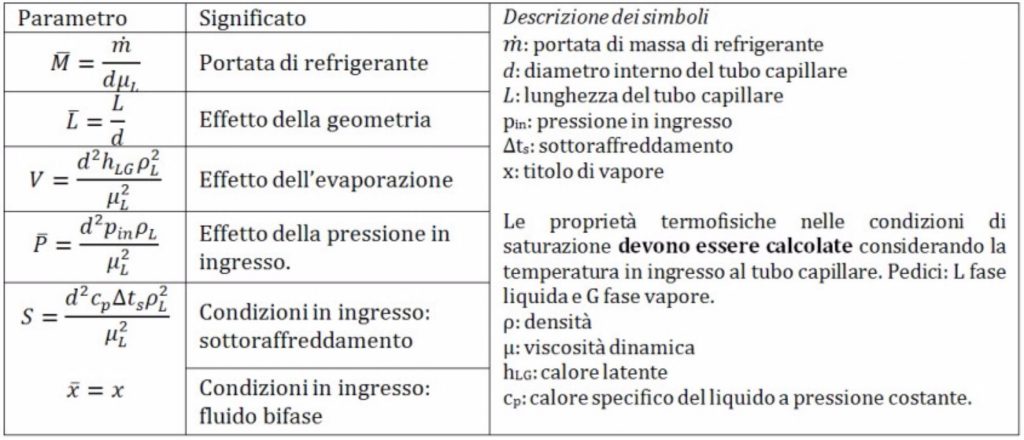

Il secondo approccio coinvolge la definizione di diversi parametri adimensionali calcolati in funzione delle proprietà termofisiche del refrigerante, dalle condizioni operative e dalle caratteristiche geometriche del tubo capillare. La seguente tabella elenca i parametri adimensionali che possono essere utilizzati per dimensionare un tubo capillare.

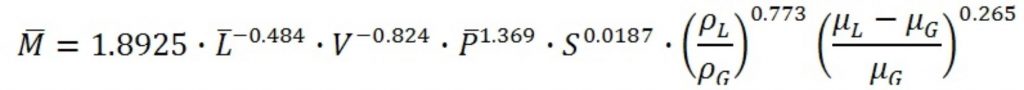

Nel caso di liquido sottoraffreddato all’ingresso del capillare (1 K< ∆ts <17 K), l’equazione di dimensionamento è:

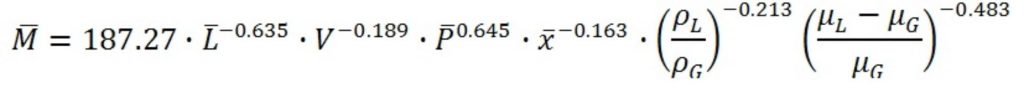

Nel caso di miscela bifase all’ingresso (0.03<x<0.25), l’equazione di dimensionamento diventa:

Utilizzando le precedenti equazioni (valide anche per R410A e R22), è possibile dimensionare il tubo capillare; alcuni esempi possono essere utili a descrivere la procedura di calcolo.

Per esempio, considerando un tubo capillare di lunghezza 3.5 m, di diametro d=1.0 mm. La pressione d’ingresso sia 15 bar e il sottoraffreddamento 15 K. Calcolare la portata di R134a elaborata.

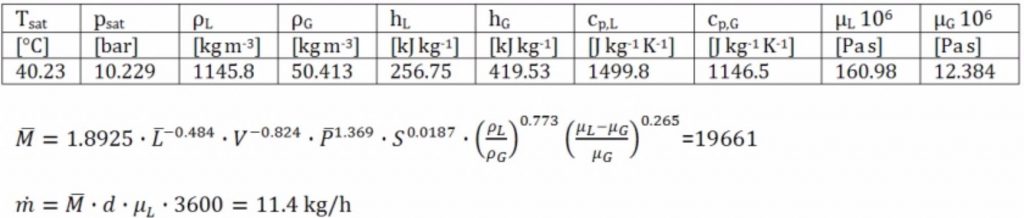

La corrispondente temperatura di saturazione all’ingresso a 15 bar è 55.23 °C, ma le proprietà termofisiche del refrigerante devono essere valutate alla temperatura in ingresso che è data da: Tin= Tsat (pin) – Δts= 55.23 – 15= 40.23 °C . Le proprietà sono:

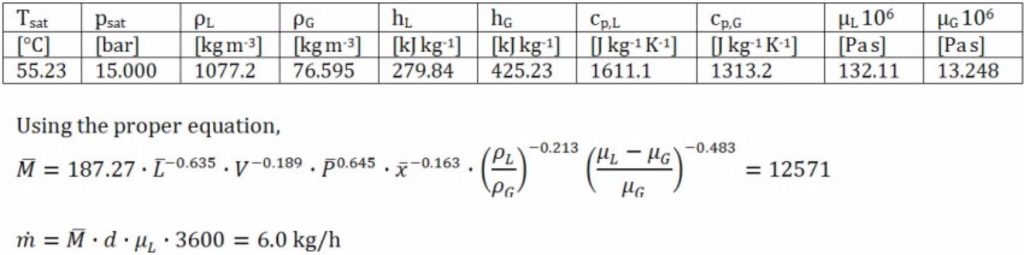

Lo stesso capillare sia ora alimentato da una miscela bifase con titolo X=0.10; in questo caso, le proprietà termofisiche devono essere valutate alla pressione d’ingresso, 15 bar o alla corrispondente temperatura di saturazione, 55.23 °C.

Questi due esempi mostrano l’effetto delle condizioni in ingresso, sulla portata di refrigerante elaborata dallo stesso tubo capillare. Nel processo di dimensionamento, per determinate condizioni operative, attraverso una procedura iterativa, è possibile calcolare differenti soluzioni in funzione del rapporto fra lunghezza e diametro interno del tubo capillare.

Considerando una pressione in ingresso di 14 bar e 10 K di sottoraffreddamento, il tubo capillare che garantisce 15 kg/h di R134a all’ingresso dell’evaporatore, è quello che presenta L/d=1450. Pertanto, le seguenti soluzioni sono utilizzabili: L=1.45 m e d= 1 mm, L=0.945 m e d=0.65 mm; L=2.9 m e d=2 mm, ecc.

Bibliografia

- ASHRAE Handbook, 2006, Refrigerant – Control Devices, Ch. 44