Tubi di calore (Heat Pipes) – Parte II: Principi di funzionamento: la pressione capillare.

In un precedente articolo, “Tubi di calore (Heat Pipes) – Parte I: dallo spazio al condizionamento dell’aria” abbiamo introdotto e descritto, da un punto di vista generale, i tubi di calore e i termosifoni. Ora, vogliamo presentare alcuni aspetti generali legati ai principi di funzionamento di questi componenti.

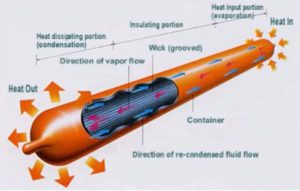

Come abbiamo già visto, un tubo di calore è un componente passivo di scambio termico che permette il trasferimento di elevati flussi termici, il quale utilizza l’evaporazione, la condensazione e la tensione di vapore del fluido operativo per generare elevatissime prestazioni termiche (Figura 1).

Figura 1: Schema di un tubo di calore.

Un tubo di calore può essere suddiviso in tre regioni principali: l’evaporatore, la zona adiabatica e il condensatore. Il contenitore è internamente rivestito da una struttura capillare che viene saturata dalla fase liquida del fluido operativo. Se un’estremità del tubo di calore viene riscaldata, il liquido evapora in quella posizione recedendo parzialmente nella struttura capillare. Il vapore generato fluisce verso l’estremità fredda del tubo di calore dove condensa allagando la struttura capillare. La differenza fra le altezze di riempimento della struttura capillare causa una forza capillare che spinge il liquido indietro verso l’evaporatore.

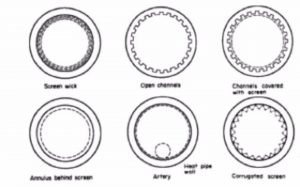

Figura 2: Differenti strutture capillari (dall’alto a sinistra):

mesh o wick sinterizzato, canali assiali aperti, annulus dietro griglia, arterie, corrugata.

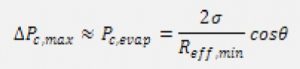

Per far sì che il tubo di calore possa lavorare, la massima differenza di pressione capillare ![]() deve essere maggiore della totale perdita di carico nel tubo.

deve essere maggiore della totale perdita di carico nel tubo.

Questa perdita di carico è composta da tre componenti:

- La perdita di pressione

legata al ritorno del liquido dal condensatore all’evaporatore.

legata al ritorno del liquido dal condensatore all’evaporatore. - La perdita di pressione

legata al deflusso del vapore dall’evaporatore al condensatore.

legata al deflusso del vapore dall’evaporatore al condensatore. - La variazione di pressione

dovuta all’inclinazione del tubo di calore che può essere positiva, negativa o nulla.

dovuta all’inclinazione del tubo di calore che può essere positiva, negativa o nulla.

Quindi per il corretto funzionamento deve essere verificato che:

La massima differenza di pressione capillare è pari alla differenza tra pressione capillare Pc,evap all’evaporatore e la pressione capillare Pc,cond al condensatore,

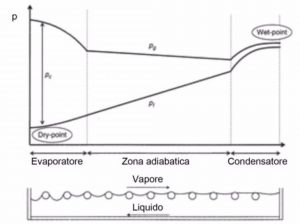

Figura 3: Profili di pressione in un tubo di calore.

Figura 3 mostra la pressione capillare Pc lungo il tubo di calore; come si può notare, la pressione capillare massima è raggiunta quando la Pc,evap è massima e la Pc,cond diventa minima; quindi, quando la struttura capillare al condensatore è allagata dal liquido in modo che la pressione capillare a questa estremità tenda a zero. La massima differenza di pressione capillare è data da:

dove ![]() è la tensione superficiale, Reff,min è il raggio di curvatura minimo all’evaporatore e

è la tensione superficiale, Reff,min è il raggio di curvatura minimo all’evaporatore e ![]() è l’angolo di contatto macroscopico tra fluido e struttura, il quale dipende dalla combinazione fluido/struttura, dalla rugosità superficiale, dallo stato della superficie e dal flusso termico locale.

è l’angolo di contatto macroscopico tra fluido e struttura, il quale dipende dalla combinazione fluido/struttura, dalla rugosità superficiale, dallo stato della superficie e dal flusso termico locale.

Se non sono disponibili accurate misure per l’angolo di contatto ![]() si possono considerare i seguenti: acqua

si possono considerare i seguenti: acqua ![]() =40°-45°, idrocarburi

=40°-45°, idrocarburi ![]() =35°, ammoniaca

=35°, ammoniaca ![]() =20°-25°.

=20°-25°.

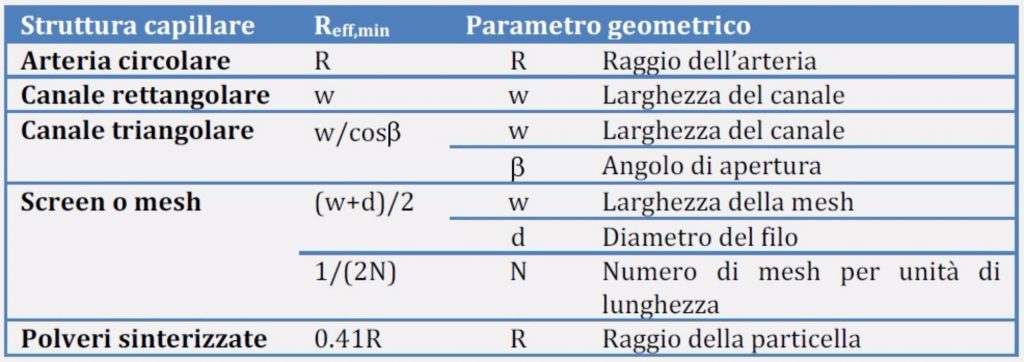

La struttura capillare controlla anche i valori di Reff,min, il quale deve essere definito in funzione delle diverse configurazioni; la seguente Tabella riporta alcuni valori.

Da questa breve introduzione, appare evidente che la selezione della combinazione fluido/struttura capillare controlla il funzionamento del tubo di calore e questa scelta deve essere fatta oculatamente. Il seguente esempio numerico mostra l’effetto del fluido sulla massima differenza di pressione capillare realizzabile da una specifica struttura capillare.

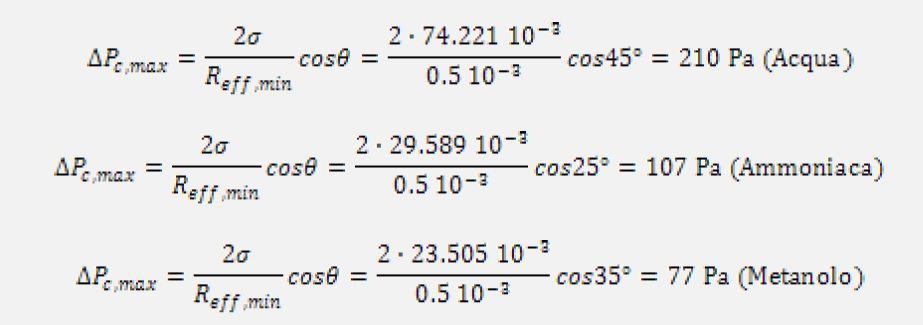

Determinare la massima differenza di pressione capillare generata in un tubo di calore in alluminio, con 32 canali assiali aperti (w=0.5 mm and h=0.8 mm), se il fluido utilizzato è: acqua, ammoniaca o metanolo alla temperatura di saturazione di 10°C.

Il Reff,min viene scelto in accordo con la Tabella precedente, questo è pari alla larghezza del canale: w=0.5 mm. I valori della tensione superficiale dei tre fluidi alla temperatura di saturazione di 10 °C sono: 74.221 mN/m, 29.589 mN/m, e 23.505 mN/m rispettivamente per acqua, ammoniaca e metanolo.

Infine, l’angolo macroscopico di contatto può essere selezionato dai valori precedentemente elencati: acqua ![]() =45°, idrocarburi

=45°, idrocarburi ![]() =35°, ammoniaca

=35°, ammoniaca ![]() =25°. I tre valori della massima differenza di pressione capillare sono dati da:

=25°. I tre valori della massima differenza di pressione capillare sono dati da:

Si nota come la combinazione acqua/struttura capillare genera la più elevata differenza di pressione capillare; la combinazione ammoniaca/ struttura capillare mostra una prevalenza capillare circa metà rispetto a quella dell’acqua. Tuttavia l’acqua non può essere utilizzata al di sotto degli 0°C. Un altro interessante esempio permette di evidenziare l’effetto della struttura capillare sulla massima differenza di pressione capillare.

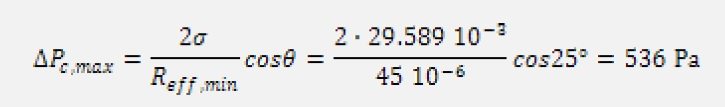

Determinare la massima differenza di pressione capillare generata dall’ammoniaca a 10°C che riempe delle strutture capillari (wick) sinterizzate ottenute da polveri di diversa dimensione (raggio): 100, 200, and 300 ![]() .

.

La più piccola particella fornisce la differenza di pressione capillare teoricamente più elevata:

quando il raggio diventa 200 ![]() , la prevalenza capillare è 268 Pa, e per R=300

, la prevalenza capillare è 268 Pa, e per R=300 ![]() ,

, ![]() =195 Pa. Al diminuire del raggio della particella, la prevalenza capillare cresce e risulta sempre maggiore di quella ottenuta per la struttura a canali assiali aperti.

=195 Pa. Al diminuire del raggio della particella, la prevalenza capillare cresce e risulta sempre maggiore di quella ottenuta per la struttura a canali assiali aperti.

Come descritto in precedenza, la massima differenza di pressione capillare deve essere superiore, o al più uguale, alla totale perdita di carico; le correlazioni per la stima delle perdite di carico per il liquido e per il vapore all’interno del tubo di calore devono essere scelte in modo adeguato in modo da ottenere dei valori affidabili.

Bibliografia

- G.P. Paterson, An introduction to heat pipes. Modeling, Testing, and Applications, Ed. John Wiley and Sons, 1994, New York, USA.

- D. Reay, P. Kew, Heat Pipes – Theory, Design and Applications, 5th ed., Ed. Elsevier, 2006, Burlington, MA , USA

- P. Stephan, Heat Pipes, N5 VDI

Argomenti correlati

- Cosa sono i Nanofluidi e quali sono le loro possibili applicazioni?

- Tubi di calore (Heat Pipes) – Parte I: dallo spazio al condizionamento dell’aria.

- Tubi di calore (Heat Pipes) – Parte III: Principi di funzionamento: i limiti di scambio termico.

- Wraparound Heat Pipes per la climatizzazione