Glide, Parte I: Miscele azeotropiche e zeotropiche

I fluidi refrigeranti possono essere composti puri monocomponenti, quali ad esempio R134a ed R1234ze ovvero miscele di due o più refrigeranti, quali ad esempio R507, R410A, R407C ed R455A.

Con la miscelazione di fluidi adeguatamente selezionati ed introdotti in formulazione in opportuna concentrazione, i ricercatori tentano di mitigare le caratteristiche penalizzanti di uno dei refrigeranti presenti in miscela, come ad ad esempio l’infiammabilità, la tossicità, il potenziale di riscaldamento globale, l’inadeguata miscibilità con il lubrificante del compressore, ed al contempo preservare, entro idonei limiti d’impiego, le caratteristiche che rendono tali molecole idonee all’impiego quali fluidi di lavoro in macchine a compressione di vapore.

Durante il cambiamento di fase le miscele possono esibire, o meno, il comportamento tipico dei fluidi puri: si definiscono azeotropiche le prime (R507, tra quelle menzionate in precedenza), zeotropiche, ovvero non-azeotropiche, le seconde (dall’elenco precedente, R410A, R407C ed R455A).

Più in dettaglio, sono azeotropiche le miscele che a pressione costante cambiano di fase a temperatura anch’essa costante: all’interno di un circuito frigorifero il loro comportamento risulterà quindi identico a quello dei fluidi puri, trascurando gli effetti derivanti dalla possibilità di variazione di composizione per solubilità differenziata dei componenti nell’olio lubrificante.

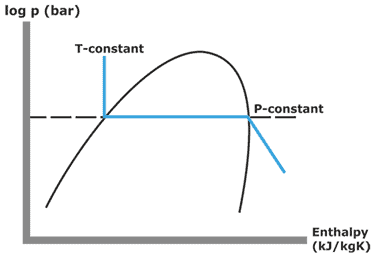

Limitando, per semplicità di trattazione, l’analisi alle miscele bicomponenti, Il diagramma di equilibrio liquido-vapore per le miscele azeotropiche assume la forma del tipo illustrata più sotto:

La linea superiore, che delimita la zona del vapore, è detta curva di rugiada (due point) e viene tracciata diagrammando, al variare della composizione della miscela, il valore di temperatura in corrispondenza del quale si rileva la comparsa della prima traccia di liquido quando la miscela allo stato di vapore venga raffreddata con processo isobaro. La curva inferiore è invece detta curva di bolla, e con analogo metodo viene tracciata raccogliendo i valori di temperatura cui compare la prima bolla di vapore nel riscaldamento isobaro della miscela in fase liquida.

Quando capita che, come rappresentato nel diagramma, per un determinato valore [meglio sarebbe dire “per un circoscritto intervallo di valori”] di composizione le curve di bolla e di rugiada si congiungono, si ha, a quel valore di concentrazione, una miscela azeotropica.

A tale composizione il cambiamento di fase isobaro avviene, come chiaramente deducibile dal diagramma, anche isotermicamente.

La composizione azeotropica è in verità soggetta a variazioni al mutare della pressione. Tuttavia, nell’ambito dei consueti intervalli di pressione al cui interno operano i cicli frigoriferi, una miscela di opportuna composizione intermedia può con buona approssimazione considerarsi azeotropica sia al condensatore che all’evaporatore.

Ing. Francesco Viola