Glide, Parte III: la pratica applicativa

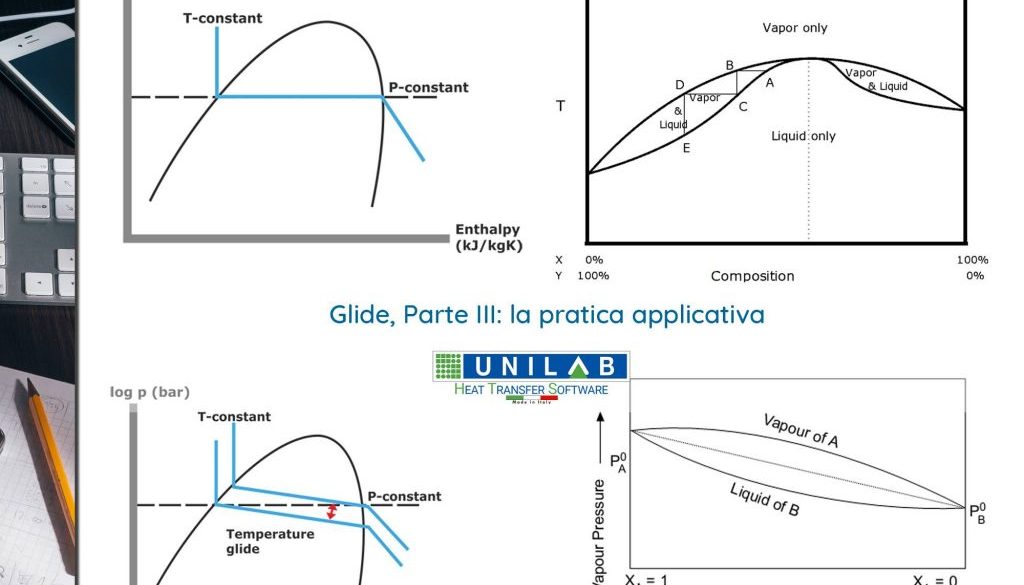

Nel precedente articolo di questa serie avevamo accennato che, fintantoché una miscela zeotropica presenta valori di glide inferiori a 2°K, il suo impiego nei circuiti frigoriferi non comporta rilevanti problemi rispetto all’utilizzo degli “omologhi” fluidi frigorigeni monocomponenti ovvero in miscela azeotropica (è il caso ad esempio di R410A), al punto che talvolta si parla di miscele quasi-azeotropiche. Diversamente, quando il glide di temperatura risulta superiore al valore citato non è più lecito ignorare tale circostanza nella progettazione del circuito frigorifero e nelle operazioni ad esso connesse.

È necessario ad esempio riconsiderare la configurazione dell’evaporatore e del condensatore per non subire penalizzazioni indotte dalla variazione di temperatura del fluido nel passaggio di fase, e tentare, per contro, di sfruttare convenientemente tale circostanza, realizzando configurazioni circuitali che meglio approssimino il regime di controcorrente.

Può infatti essere valutata positivamente la circostanza che il cambiamento di fase avvenga non isotermicamente, poiché si possono in tale maniera generalmente accordare meglio tra di loro i profili di temperatura dei due fluidi al condensatore ed all’evaporatore facendo sì che la differenza di temperatura tra i due fluidi risulti più uniforme lungo gli scambiatori. Ciò rappresenta infatti un vantaggio, poiché a parità di temperatura media di cambiamento di fase ed a parità del coefficiente globale di scambio, si riesce ad incrementare il flusso termico come conseguenza di un valore più elevato della differenza media logaritmica di temperatura tra i due fluidi.

Non si deve però trascurare la penalizzazione del coefficiente di scambio termico che consegue all’impiego di una miscela zeotropica rispetto ai fluidi puri, di entità approssimativamente tanto maggiore quanto più elevato è il glide di temperatura nel cambiamento di fase. Le miscele zeotropiche sono in generale sfavorite nei confronti dei fluidi puri, ai fini dello scambio termico in cambiamento di fase, in ragione dei gradienti di concentrazione che si instaurano in prossimità delle superfici di scambio e che introducono resistenze termiche di tipo diffusivo.

Per meglio comprendere questo fenomeno si può a titolo di esempio considerare quanto avviene al condensatore, ove separandosi dapprima la frazione altobollente della miscela, in prossimità della superficie di scambio la miscela in fase vapore si arricchisce nelle frazioni più difficili da condensare e che esplicano un “effetto” analogo alla presenza di infiltrazioni d’aria all’interno dei condensatori per fluidi puri. La sperimentazione ha consentito di evidenziare che in questi casi, elevate velocità di attraversamento del vapore all’interno dei tubi (valori non inferiori a 7 m/s) sono efficaci a mitigare gli effetti della resistenza di tipo diffusiva per effetto della turbolenza innescata alle pareti dei tubi (mixing).

Ing. Francesco Viola