Nuove frontiere dei refrigeranti sintetici: fluidi a limitato impatto ambientale

Senza voler evocare quanto catastroficamente profetizzato dai Maya circa la fine del Mondo, è certamente sotto gli occhi di tutti che lo stato di salute del pianeta Terra è minacciato dai vari interventi dell’Uomo. (Newsletter n.1 Ottobre 2012).

L’attuale minaccia è sicuramente rappresentata dal riscaldamento globale, comunemente chiamato Effetto serra, fenomeno che allarma la comunità scientifica per gli effetti negativi che comporterà in un futuro ormai non lontano, se non sarà contrastato efficacemente.

Negli anni, l’industria della refrigerazione e del condizionamento dell’aria, si è dovuta reinventare per far fronte a diverse sfide: prima fra tutte quella legata all’effetto dannoso che i primi refrigeranti alogenati producevano nei confronti dello strato di Ozono stratosferico. Dal 1930 i fluidi sintetici alogenati (cioè quelli

contenenti almeno un atomo di cloro, fluoro, iodio o bromo), ricordati spesso con la loro denominazione commerciale “freon”, hanno soppiantato l’uso di tutti i refrigeranti fino ad allora utilizzati, tra i quali: anidride carbonica, ammoniaca, ecc.

I Cloro-Fluoro-Carburi (CFC), tra i quali ricordiamo R11, R12 e R113, erano fluidi eccezionali dal punto di vista della refrigerazione: sicuri, termodinamicamente efficienti, incombustibili, compatibili con metalli e materie plastiche, stabili chimicamente, dal basso costo.

Purtroppo, a distanza di decenni dal loro primo impiego, si sono scoperti i gravi effetti che questi fluidi comportano nei riguardi dell’ambiente. Dati scientifici hanno confermato che i CFC sono tra i principali responsabili dell’impoverimento dello strato di ozono stratosferico con il correlato aumento del rischio di

malattie della pelle nell’uomo; in figura 1 si riportano le misurazioni condotte per monitorare l’estensione del buco dell’ozono tra il 1980 e il 2004. L’area è evidenziata dalle zone caratterizzate da colori tra il blu e il rosso, la cui estensione è costantemente cresciuta tra il 1980 e la fine degli anni ‘90, per poi stabilizzarsi attorno ad un valore di circa 25 milioni di chilometri quadri.

Figura 1: Estensione del buco dell’ozono tra il 1980 e il 2004. Dati da: CSIRO Atmospheric Research, Data NASA GSFC Code 916

L’industria della refrigerazione e del condizionamento dell’aria ha supportato gli sforzi globali per proteggere l’ambiente dai fluidi contenenti cloro, eliminandone gradualmente l’uso attraverso lo sviluppo di fluidi sintetici senza cloro. Il protocollo di Montreal, firmato nel 1987, riporta le linee guida da adottare in ogni paese verso la progressiva eliminazione dell’uso dei fluidi che contribuivano alla distruzione dell’ozono; attualmente, più di 195 stati hanno aderito a questo protocollo.

Affinché la refrigerazione e la climatizzazione possano progredire, alla messa al bando di determinati refrigeranti deve corrispondere l’introduzione di nuovi fluidi; ecco quindi che a valle dei CFC, dapprima sono stati proposti gli HCFC (Idro-Cloro-Fluoro-Carburi), successivamente gli HFC (Idro-Fluoro-Carburi).

Tra gli HCFC, l’ R22 è sicuramente il più importante e largamente utilizzato; questo fluido sintetico, contiene ancora degli atomi di cloro ma, rispetto ai CFC, presenta un potenziale di distruzione dell’ozono (ODP, Ozone Depletion Potential, unitario per R11), molto basso, circa 0.05.

L’Unione Europea ha previsto che l’ R22 (HCFC) debba essere messo al bando entro il 2015; in particolare, a partire dal 2004 non è più possibile utilizzare R22 in nuovi apparecchi per la climatizzazione, dal 2010 fino alla messa al bando nel 2015, non sarà più possibile utilizzare R22 vergine per la manutenzione degli

apparecchi, ma solo fluido recuperato e riciclato. I sostituti dei HCFC, gli HFC, tra cui ricordiamo R134a, R32 e la miscela R410A, sono attualmente utilizzati nella refrigerazione e nella climatizzazione e non contribuiscono in alcun modo alla distruzione dell’ozono stratosferico.

Com’è consuetudine nella storia dell’Uomo e della Terra, ogni qual volta si risolve o si riesce a far fronte ad una sfida, se ne presentano di nuove e sempre più difficili.

Secondo quanto determinato dalla National Academy of Scientists, la temperatura della superficie terrestre è aumentata di circa 0.5 K negli ultimi 100 anni. C’è la prova che molto di questo riscaldamento, negli ultimi 50 anni, sia dovuto ai gas serra, gran parte dei quali prodotti dalle attività umane. Tra i gas serra troviamo il vapore d’acqua, l’anidride carbonica, il metano e alcuni refrigeranti, in particolare, tutti quelli sintetici. Quando questi gas sono rilasciati in atmosfera, trattengono il calore; l’effetto serra naturale è necessario per la vita sulla terra ma gli scienziati credono che troppo effetto serra possa portare a dei

cambiamenti climatici.

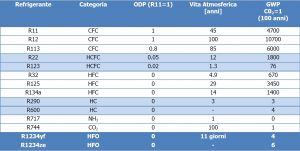

La tabella riportata qui sopra elenca le pessime proprietà dei refrigeranti sintetici, soprattutto nei riguardi del riscaldamento globale, confrontandole con quelle dei fluidi naturali. Il parametro che quantifica il contributo di ciascun fluido al riscaldamento globale è denominato GWP, questo indice confronta l’impatto

climatico dell’emissione di un gas serra relativamente all’emissione della stessa quantità di massa di anidride carbonica, su un orizzonte temporale fissato, di solito in 100 anni. Per esempio, considerando R12, esso presenta GWP=10700 (su un orizzonte temporale di 100 anni), questo significa che, l’effetto serra

creato, in un arco di tempo pari a 100 anni, dal rilascio di 1 kg di R12 equivale a quello di 10700 kg di CO2 (che è presa come riferimento, GWP=1).

Dall’analisi dei valori riportati in tabella appare evidente che i CFC presentano dei valori elevatissimi di GWP. Seguendo l’evoluzione storica dei refrigeranti si nota come passando dai CFC agli HCFC, fino ad arrivare agli HFC, solamente i danni all’ozono stratosferico sono stati eliminati; gli attuali fluidi frigorigeni

presentano elevati valori di GWP, sono cioè dei formidabili gas serra.

Il trattato di Kyoto (1997) e le sue successive integrazioni ed evoluzioni, prevedono la graduale limitazione delle emissioni equivalenti di gas serra nell’atmosfera per contrastare il riscaldamento globale. In particolare, si è fissato per i paesi industrializzati, un obiettivo di riduzione del 5.2% delle emissioni di gas

serra rispetto a quelle del 1990 (è importante sottolineare che tale obiettivo di riduzione diventa pari al 29% se si considerano le emissioni del 2010). L’obiettivo è limitare le emissioni dei sei gas serra tra cui: anidride carbonica, metano, ossido di azoto, idrofluorocarburi, perfluorocarburi, esafluoro di zolfo calcolati sulla base della media delle emissioni nel periodo 2008-2012. I target dei paesi variano tra la riduzione dell’8% per l’Unione Europea, del 7% per gli

USA, del 6% per il Giappone, 0% per la Russia, mentre l’Australia e l’Islanda possono incrementare le loro emissioni rispettivamente dell’8% e del 10%.

L’Unione Europea nel 2006 ha emanato il regolamento F-gas e la direttiva MAC per la limitazione nell’impiego dei gas fluorurati, in particolare, degli HFC, PFC e dell’esafluoruro di zolfo SF6, a causa del loro elevato effetto serra. Senza voler entrare in dettaglio nel regolamento F-gas, si deve sottolineare come questo si focalizzi sulla riduzione delle emissioni di gas serra con particolare attenzione al contenimento dei refrigeranti all’interno dei circuiti e nelle apparecchiature che li contengono, fissando rigide regole per l’ispezione periodica degli impianti e per il recupero dei refrigeranti alla fine del ciclo di vita della macchina. Stabilisce inoltre che vi sia la formazione e la certificazione del personale addetto alla conduzione e manutenzione degli impianti in modo che siano ridotte al minimo le emissioni di questi refrigeranti in atmosfera.

La spinta principale allo sviluppo di nuovi refrigeranti a basso effetto serra è stata data dalla direttiva MAC che regola il tipo di fluidi utilizzabili nella climatizzazione dei veicoli. In particolare, dal 1 gennaio 2011 i nuovi modelli di autovetture dovranno utilizzare refrigeranti con GWP minore di 150; in altre parole, è vietato l’uso del R134a (GWP=1400). Dal 2017 tutti i nuovi veicoli dovranno utilizzare fluidi con GWP minore di 150.

Sull’onda di questi cambiamenti, recentemente, sono stati proposti dei nuovi fluidi, le Idro-Fluoro-Olefine (HFO) che, come riportato in tabella, presentano dei GWP molto bassi, confrontabili con quelli degli idrocarburi e una vita atmosferica trascurabile. In particolare, R1234yf è stato proposto come fluido alternativo al R134a per la climatizzazione degli autoveicoli. Le sue caratteristiche termofisiche sono vicine a quelle del R134a permettendo così di ottenere delle performance simili con piccole modifiche agli impianti ottimizzati per R134a. L’unico inconveniente del R1234yf è la sua, sebbene bassa, infiammabilità che inizialmente ne aveva messo in discussione l’applicazione. R1234yf è classificato “low-flammable” L2, tuttavia, sono stati condotti molti test per verificare che le condizioni di sicurezza durante il suo utilizzo fossero sempre mantenute.

Delle simulazioni Life Cycle Climate Performance su tutta la vita della macchina hanno dimostrato che l’utilizzo di questo refrigerante può portare a una riduzione del 17-20% dei consumi (emissioni) rispetto a quelli ottenuti con R134a. Recentemente, sono allo studio diverse miscele di questi HFO con R32 e R134a, come possibili sostituti degli HFC nella refrigerazione e nella climatizzazione civile e industriale.

A valle di questa breve discussione appare evidente come la spinta legislativa sia la molla che porta allo studio, allo sviluppo e alla produzione di soluzioni tecnologiche per la salvaguardia ambientale e il miglioramento dell’efficienza degli impianti.